「なぜ富岡製糸場は世界遺産になったのか?現地で知った本当の理由」

公開日:2025/05/06

更新日:2025/05/06

「世界遺産 富岡製糸場」と聞いて、多くの人が「なんでこれが世界遺産に?」と思うのではないだろうか。実は、私自身がまさにそうだった。外観はレンガ造りの工場跡。確かに立派だけれど、ただの古い建物に見えてしまう。

しかし今回、富岡製糸場のガイドツアーに参加して、その見方が一変した。

富岡製糸場は明治5年(1872年)、日本政府が西洋の近代技術を取り入れて建てた、日本初の“官営模範製糸工場”だった。当時の日本はまだ着物文化の真っ只中。そんな中、シルクの輸出で外貨を稼ぐため、フランスから技術者を招き、最新鋭の機械で生糸を大量生産できる体制を整えたのだ。

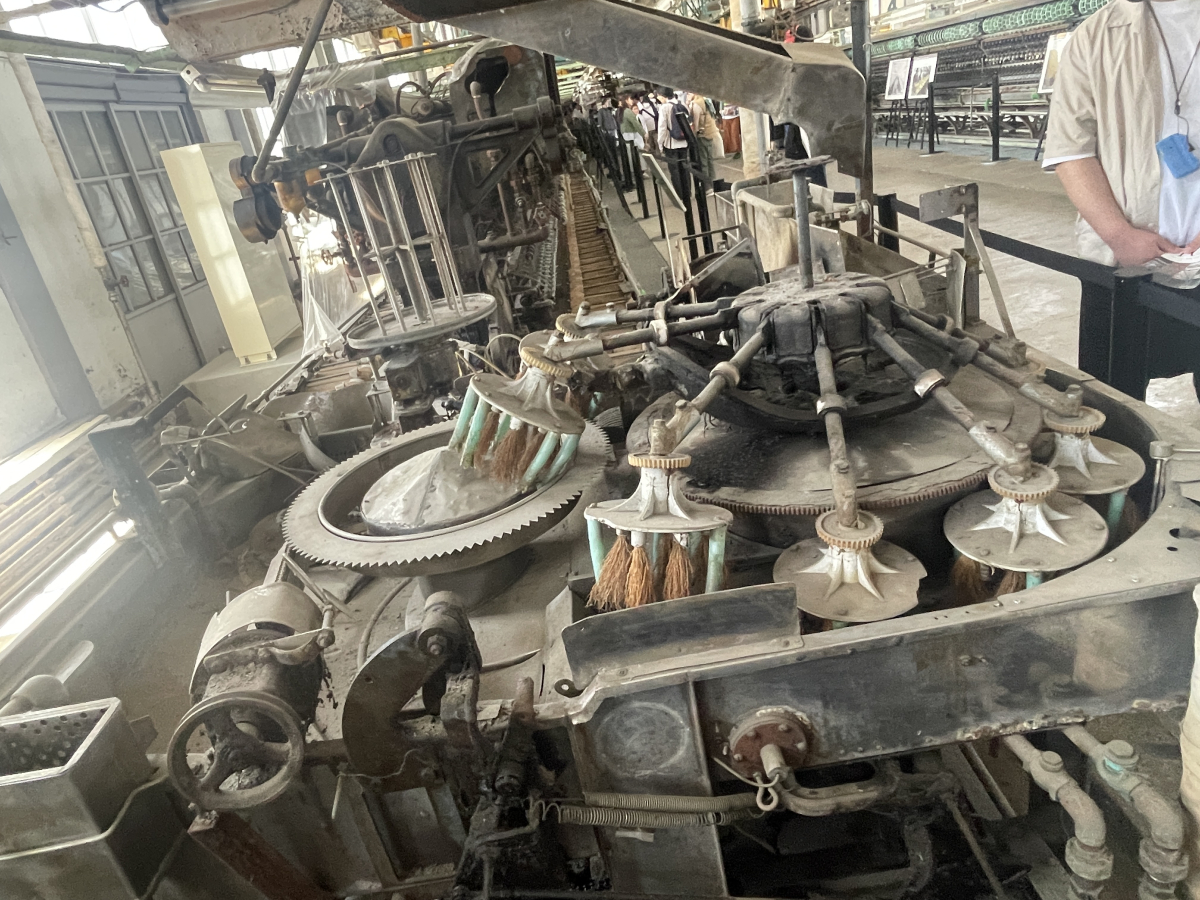

世界遺産登録の大きな理由の一つは、明治時代の産業化を象徴する施設が、奇跡的に当時のまま残っていることにある。レンガ造りの建物、木骨煉瓦構造という日本と西洋の技術が融合した工法。さらには、蚕を育てるための換気や湿度管理を行う独自の工夫など、どれもが当時の知恵と工夫の結晶だ。

また、ここはただの工場ではなかった。女性の社会進出の第一歩でもあり、「女工哀史」という暗いイメージとは裏腹に、実は日本全国から優秀な女性たちが集まり、丁寧な教育のもと、誇りをもって働いていたという。そうした事実をガイドさんの話で知ることができ、とても驚いた。

機械も建物もすべて保存状態が良く、まるで時間が止まっているかのような空間。ガイドツアーで案内された当時の作業場や、繭置き場に立ってみると、その場の空気が確かに感じられた。

世界遺産というと壮大な自然や神殿のようなものを想像しがちだが、富岡製糸場のように、「日本が世界に追いつこうと努力した歴史」もまた、世界にとって守るべき価値があるのだと感じた。

観光地としての華やかさはないかもしれないが、歴史好きにはたまらない。そして、ただ“行った”ではもったいない場所。ガイドツアーをつけることで、建物の意味が一つひとつ深く理解でき、何倍にも楽しくなる。

富岡製糸場、ぜひ「知る」体験として訪れてみてほしい。